ノベール文学賞候補だったり、村上RADIOのDJだったり、早稲田大学に村上春樹ライブラリーができたりと、今でこそ大物作家と村上春樹さんですが、最初から大物作家だったわけではありません(最初から人気作家ではあったけれど)。

1979年に文壇デビューしてから40年以上の時が経ちますが、村上文学の基礎が築かれたのは、デビューから10年間の1980年代ということになります。

映画「ドライブ・マイ・カー」の原作者として注目を集める今、村上文学の源流をたどるため、1980年代の村上春樹さんについてご紹介しましょう。

決して古いだけではない、村上文学の世界が、そこにはありますよ。

そもそも村上春樹って誰?

おそらく、現代日本において<村上春樹>を知らないという人はいないと思います。

現代の存命作家で、これほど知名度のある小説家って、そんなにはいないのではないでしょうか。

まあ、あえて説明するまでもないのですが、一応、村上春樹さんのプロフィールを簡単に確認しておきたいと思います。

村上春樹のプロフィール

作家・村上春樹さんは1949年(昭和24年)1月12日生まれ。

当時、日本は戦後処理にあたった吉田茂内閣の時代で、ダグラス・マッカーサー率いるGHQが日本国を実効支配していました。

同世代の著名人としては、既に故人のフォークシンガー・高田渡(1月生まれ)や、海援隊の武田鉄矢(金八先生)、作詞家の松本隆などがいます。

ちなみに、谷崎潤一郎の代表作『細雪』がベストセラーになったのは、昭和24年のことでした。

京都府京都市で生まれて、兵庫県(西宮市・芦屋市)で暮らした村上さんは、県立神戸高校を卒業後、1968年(昭和43年)、早稲田大学第一文学部に入学(一浪だった)。

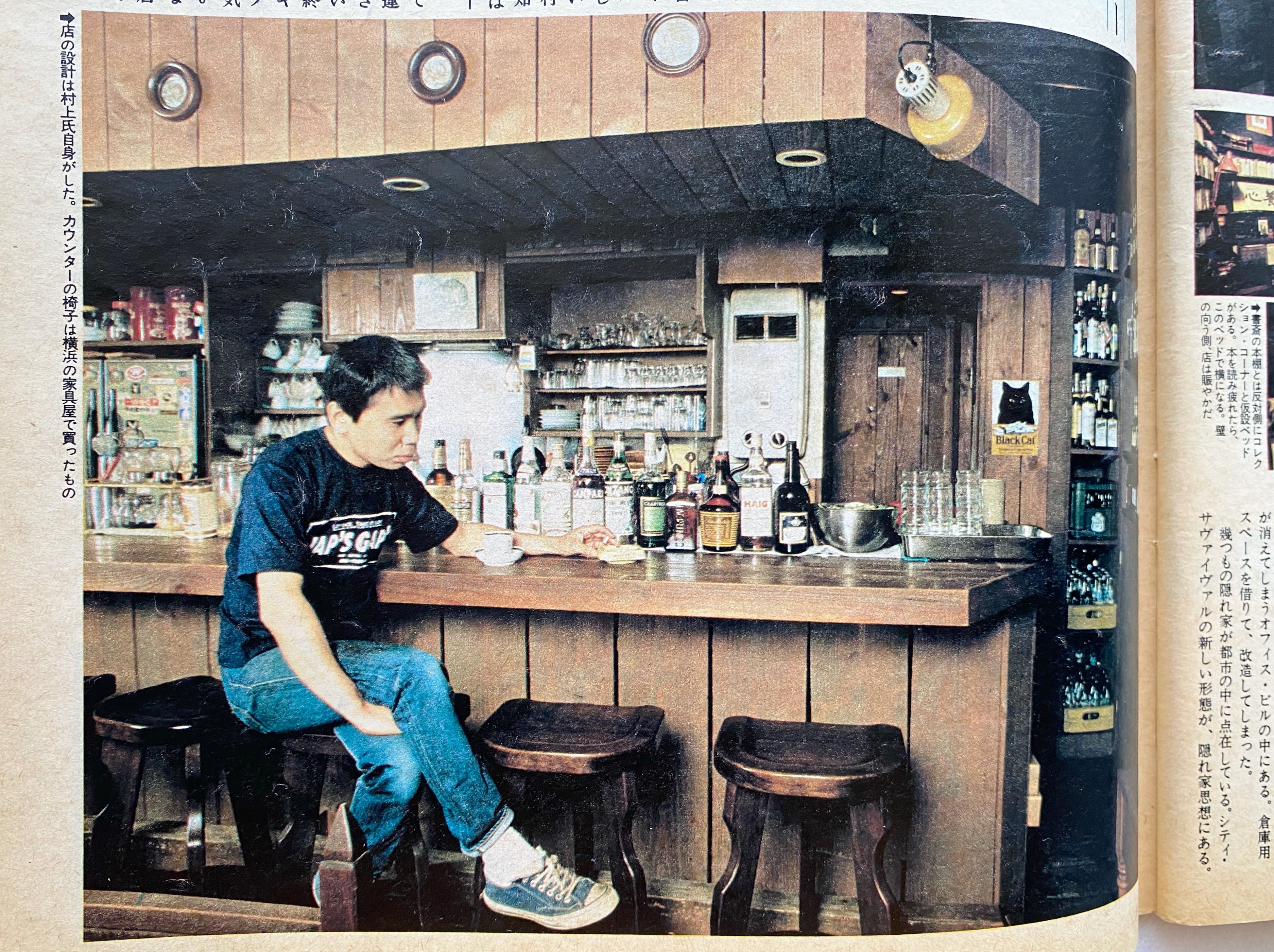

早稲田大学在学中に、現在の陽子夫人と結婚、ジャズ喫茶「ピーターキャット」を開店します(これも大学生のとき。なにしろ大学を卒業したのは1975年だった)。

大学卒業後、ジャズ喫茶を経営する傍らで小説を書き始め、1979年4月、『群像』に応募した「風の歌を聴け」で第22回群像新人文学賞を受賞。

「風の歌を聴け」は『群像』1979年6月号に掲載され、これが、村上春樹の作家デビューとなりました。

デビュー後は、ベストセラーとなる小説をいくつも発表、現在に至るわけですが、今回は、村上さんが、まだ新人作家だった<1980年代>に焦点を当てて、村上文学の流れをたどってみたいと思います。

長編小説

はじめに、1980年代の村上文学の中で、長編小説を紹介したいと思います。

なんだかんだ言っても、村上春樹といえば長編小説といったイメージがありますからね。

読み応えもありますよ。

風の歌を聴け(1979年)

村上春樹のデビュー作です。

第22回「群像新人文学賞」受賞(昭和54年4月発表、6月号に掲載)。

第81回「芥川賞」(昭和54年・上半期)の候補作にもなっています(受賞できず)。

第1回「野間文芸新人賞」(昭和54年)の候補作でもあります(受賞できず)。

夏休みに帰郷した東京の大学生が主人公の爽やか青春小説。

<鼠三部作>と呼ばれる初期三部作の最初の作品です。

「鼠三部作」というのは、村上春樹の最も初期の長編小説3作品のことで、具体的には『風の歌を聴け』(1979)、『1973年のピンボール』(1980)、『羊をめぐる冒険』(1982)のことです。

「青春三部作」と呼ばれることもありますね。

<鼠>というのは、物語の語り手である<僕>の親友で、「鼠三部作」はいずれも<僕>と<鼠>との痛々しい友情をテーマとしています。

特別に連作小説というわけではありませんが、<鼠>の破滅を中心に描かれる青春の物語は、初期村上文学の最も象徴的な部分だと思います。

昭和56年には、大森一樹監督によって映画化されました。

1973年のピンボール(1980年)

『群像』昭和55年3月号に掲載された長編小説です。

第83回「芥川賞」(昭和55年・上半期)の候補作ともなりました(受賞できず)。

第2回「野間文芸新人賞」(昭和55年)の候補作でもあります(受賞できず)。

<鼠三部作>の二作目で、『風の歌を聴け』の続きとして読むことができます。

当時のキャッチコピーは「僕たちの終章はピンボールで始まった」「雨の匂い、古いスタン・ゲッツ、そしてピンボール…青春の彷徨は、序章もなく本章もなく、いま、終わりの時を迎える」「新鋭の知的で爽やかな’80年代の文学」。

大学を卒業した<僕>と<鼠>の友情と恋愛を描いた青春小説。

羊をめぐる冒険(1982年)

『群像』昭和57年8月号に掲載された長編小説です。

第4回「野間文芸新人賞」(昭和57年)を受賞しました。

<鼠三部作>の完結作。

アメリカのミステリー作家、レイモンド・チャンドラーの影響が強く感じられます。

ハードボイルド・タッチな、大人の青春小説です。

当時のキャッチコピーは「1982年秋、僕たちの旅は終わる」「すべてを失った僕のラスト・アドベンチャー」。

(2024/07/27 06:21:51時点 Amazon調べ-詳細)

世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド(1985年)

読み応えがあるという意味では『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985)は凄いです。

村上春樹初めての書き下ろし長編小説で、第21回「谷崎潤一郎賞」を受賞しています。

二つの物語が交互に進行していって、やがてひとつの結末を迎えるという壮大な物語で、『世界の終り』こそ村上春樹の代表作だと考えるファンも少なくありません。

「世界の終り」と「ハードボイルド・ワンダーランド」というのは、交錯するそれぞれの物語のタイトルのこと。

完成度の高い作品なので、純文学派の人にもお勧めです。

大長編ファンタジー。

高い壁に囲まれ、外界との接触がまるでない街で、そこに住む一角獣たちの頭骨から夢を読んで暮らす〈僕〉の物語、〔世界の終り〕。老科学者により意識の核に或る思考回路を組み込まれた〈私〉が、その回路に隠された秘密を巡って活躍する〔ハードボイルド・ワンダーランド〕。静寂な幻想世界と波瀾万丈の冒険活劇の二つの物語が同時進行して織りなす、村上春樹の不思議の国。

ノルウェイの森(1987年)

「100パーセントの恋愛小説です」というキャッチコピーで有名な大ベストセラー小説『ノルウェイの森』(1987)は、今も昔も村上春樹の代表作です。

村上作品の中で、最も売れた大ベストセラー作品として有名ですね。

1980年代に発表された村上作品の中では、他のどの長編小説とも違う異例の作品。

まるで作者自身の体験を下敷きにしたような、ある意味で私小説的な青春小説で、痛々しいまでに純粋で、だからこそ複雑な青春の姿が、そこにはあります。

成就することのない大学生の男女の恋愛がテーマで、後に映画化もされました。

村上春樹ファンなら避けては通れない重要作品です。

暗く重たい雨雲をくぐり抜け、飛行機がハンブルク空港に着陸すると、天井のスピーカーから小さな音でビートルズの『ノルウェイの森』が流れ出した。僕は一九六九年、もうすぐ二十歳になろうとする秋のできごとを思い出し、激しく混乱し、動揺していた。限りない喪失と再生を描き新境地を拓いた長編小説。

ダンス・ダンス・ダンス(1988年)

昭和63年10月、講談社から刊行された長編小説です。

『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)は、鼠三部作を発展させる形で描かれた物語。

<いるかホテル>や<羊男>といったディテールは、『羊をめぐる冒険』から引き継がれたものです。

小説として、かなりこなれているので、読後の満足感はきっと違うと思いますよ。

バブル景気のムードも感じられるし、80年代カルチャーを示すキーワードもたっぷりです。

短篇小説

村上春樹の短篇小説には、後に長編小説へと発展することになるような、重要な作品があります。

初期の村上春樹を気軽に楽しむという点でも、短篇小説はお勧めですよ。

もうひとつの<村上春樹らしさ>を感じてみてください。

中国行きのスロウ・ボート(1983年)

『中国行きのスロウ・ボート』(1983)は、村上春樹の最初の短篇小説集です。

初めての短篇小説「中国行きのスローボート」、2作目の短編小説「貧乏な叔母さんの話」、男性情報誌<ブルータス>に発表された「ニューヨーク炭鉱の悲劇」、音楽情報誌<宝島>に発表された「午後の最後の芝生」など、初期の人気作品が収録されています。

当時の村上春樹って、<傷つきやすい青春小説の書き手>みたいなイメージがあって、それがクールで都会的な文章で綴られているから、本当に<都会派小説>っていう感じがしたものです。

収録作品(初出年)は次のとおりです。

・中国行きのスロウ・ボート(S55)

・貧乏な叔母さんの話(S55)

・ニューヨーク炭鉱の悲劇(S56)

・カンガルー通信(S56)

・午後の最後の芝生(S57)

・土の中の彼女の小さな犬(S57)

・シドニーのグリーン・ストリート(S57)

一番のお勧めは「午後の最後の芝生」でしょうか。

単行本としては、安西水丸のイラストが初めて登場。

当時のキャッチコピーは「有難う、感動を。」。

そうだった。村上春樹の初めての短編集『中国行きのスロウ・ボート』が安西水丸の洒落たカヴァーで出版されたのは、1983年の初夏のことだった。僕たちは我れ先にと取り合い、結局、二冊買って、どっちがよけいにボロボロにするか競ったものだ。あれから三年弱、1986年が明けて早々、その文庫本が出た。この小さな書物が、新たなどんな思い出を作ってくれるのだろうか。嵐や小波はいくつかあったけれど、僕たちの大いなる夏は続いている。

カンガルー日和(1983年)

伊勢丹クローバーサークルの会報『トレフル』(東通トレフル編集室)に連載された作品を集めた作品集が『カンガルー日和』(1983)です。

デパートの会報誌という地味な冊子に発表された作品群ですが、意外と、こういうところに掲載された作品が面白かったりするんですよね。

実際、「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」は映画化もされているくらい、人気の高い作品です。

収録作品(初出年)は次のとおりです。

・カンガルー日和(S56)

・4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて(S56)

・眠い(S56)

・タクシーに乗った吸血鬼(S56)

・彼女の町と、彼女の緬羊(S57)

・あしか祭り(S57)

・鏡(S58)

・1963・1982年のイパネマ娘(S57)

・バート・バカラックはお好き?(S57)

・5月の海岸線(S56)

・駄目になった王国(S57)

・32歳のデイトリッパー(S56)

・とんがり焼の盛衰(S58)

・チーズ・ケーキのような形をした僕の貧乏(S58)

・スパゲティーの年に(S56)

・かいつぶり(S56)

・サウスベイ・ストラット(S56)

・図書館奇譚(S56)

「彼女の町と、彼女の緬羊」は、『羊をめぐる冒険』へと繋がりそうな、札幌を舞台としたヒツジの物語。

どちらかといえば、雰囲気だけで読ませる作品が多いけれど、当時は、そんな村上春樹の小説の雰囲気が大好きだったんですよね。

時間が作り出し、いつか時間が流し去っていく淡い哀しみと虚しさ。都会の片隅のささやかなメルヘンを、知的センチメンタリズムと繊細なまなざしで拾い上げるハルキ・ワールド。ここに収められた18のショート・ストーリーは、佐々木マキの素敵な絵と溶けあい、奇妙なやさしさで読む人を包みこむ。

螢・納屋を焼く・その他の短編(1984年)

『螢・納屋を焼く・その他の短編』(1984)は、初期の短篇小説集の中で、最も文学性の高い作品集です。

「螢」は、後に『ノルウェイの森』へと発展した作品で、短篇小説のときから人気がありました。

「めくらやなぎと眠る女」は、1990年代以降の村上春樹へと繋がっていく予感を感じさせます。

収録作品(初出年)は次のとおりです。

・螢(S58)

・納屋を焼く(S58)

・踊る小人(S59)

・めくらやなぎと眠る女(S58)

・三つのドイツ幻想(S59)

文学性の高い作品が揃っているので、純文学が好きな人にお勧め。

当時のキャッチコピーは「ユーモアとリリシズムの交錯する青春の出逢い」「爽やかな感性と想像力が奏でるメルヘン」「新文学の可能性を告げる村上春樹の最新作」でした。

秋が終り冷たい風が吹くようになると、彼女は時々僕の腕に体を寄せた。ダッフル・コートの厚い布地をとおして、僕は彼女の息づかいを感じとることができた。でも、それだけだった。彼女の求めているのは僕の腕ではなく、誰かの腕だった。僕の温もりではなく、誰かの温もりだった…。もう戻っては来ないあの時の、まなざし、語らい、想い、そして痛み。リリックな七つの短編。

回転木馬のデッド・ヒート(1985年)

『回転木馬のデッド・ヒート』(1985)は、講談社の文芸PR誌『IN★POCKET』に連載された小説を収録した作品集です。

昭和60年10月、講談社から刊行されました。

アメリカ文学の好きな村上春樹らしい小説ばかりで、初期の青春小説から少し大人になった村上文学の世界を楽しむことができます。

収録作品(初出年)は次のとおりです。

・はじめに・回転木馬のデッド・ヒート(S60)

・レーダーホーゼン(S60)

・タクシーに乗った男(S59)

・プールサイド(S58)

・今は亡き王女のための(S59)

・嘔吐1979(S59)

・雨やどり(S58)

・野球場(S59)

・ハンティング・ナイフ(S59)

当時のキャッチコピーは「人生というメリー・ゴーランド、そこでデッド・ヒートを繰りひろげるあなたに似た人—」「都会の奇妙な空間、’85秋に贈る村上春樹の一冊」。

「それはメリー・ゴーラウンドによく似ている。それは定まった 場所を定まった速度で巡回しているだけのことなのだ。どこにも行かないし、降りることも乗りかえることもできない。誰をも抜かないし、誰にも抜かれない」人生という回転木馬の上で、人は仮想の敵に向けて熾烈なデッド・ヒートをくりひろげる。事実と小説とのあわいを絶妙にすくいとった、村上春樹の8つのスケッチ。

パン屋再襲撃(1986年)

昭和61年4月、講談社から刊行された短編小説集です。

昭和時代に出版されたものとしては、最後の作品集となりました。

ある意味で、かなり村上春樹らしい短篇小説集だと思います。

表題作「パン屋再襲撃」は、夜更けに空腹を覚えた若い夫婦が、パン屋ならぬハンバーガーショップの<マクドナルド>を襲撃するという奇妙な物語。

かなり難解ですが、とても人気の高い作品でもあります。

当時のキャッチコピーは「爽やかな哀しみもただよう微妙な疎外感を抱えた人と人との神話と再生を、深海のイメージによせて描く六つの作品」。

収録作品(初出年)は次のとおりです。

・パン屋再襲撃(S60)

・象の消滅(S60)

・ファミリー・アフェア(S60)

・双子と沈んだ大陸(S60)

・ローマ帝国の崩壊・一八八一年のインディアン蜂起・ヒットラーのポーランド侵入・そして強風世界(S61)

・ねじまき鳥と火曜日の女たち(S61)

「ねじまき鳥と火曜日の女たち」は、後に『ねじまき鳥クロニクル』へと発展する重要作品。

堪えがたいほどの空腹を覚えたある晩、彼女は断言した。「もう一度パン屋を襲うのよ」。それ以外に、学生時代にパン屋を襲撃して以来僕にかけられた呪いをとく方法はない。かくして妻と僕は中古カローラで、午前2時半の東京の街へ繰り出した…。表題作ほか「象の消滅」、“ねじまき鳥”の原型となった作品など、初期の傑作6篇。

TVピープル(1990年)

平成2年1月、文藝春秋から刊行された短編小説集です。

90年代の出版物ですが、表題作「TVピープル」ほか、80年代の作品も収録されています。

キャッチコピーは「新しい驚きと共感」「すごく変だ、おかしい、何かが間違っている」「怖い、でもとても気になる五つの不思議な世界」。

収録作品(初出年)は次のとおりです。

・TVピープル(S63)

・飛行機―あるいは彼はいかにして詩を読むようにひとりごとを言ったか(S62)

・我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史(H元)

・加納クレタ(H2)

・ゾンビ(H2)

・眠り(H元)

エッセイ集など

小説以外の作品集を集めてみました。

エッセイ、対談、ショートショート、絵本、写真集、、、

村上さんのエッセイは、初期の頃から人気がありました。

1980年代、村上春樹のエッセイが好きだっていう人が多かったように思います。

小説は好きじゃないけど、エッセイは好き、みたいな人とか(笑)

でも、そういう人は意外と多かったらしいですよ(と、村上さんも言ってました)。

ウォーク・ドント・ラン 村上龍VS村上春樹(1981年)

昭和56年7月に刊行された、村上春樹と村上龍の貴重な対談集。

当時は<ダブル村上>と言われて、何かと比較される立場にある二人の作家の対談ということでしたが、意外と仲が良かったらしいんですよね。

もっとも、1980年代冒頭というと、<春樹>よりも<龍>の方が、明らかに格上な感じがありました。

なにしろ、<春樹>はまだ『羊をめぐる冒険』を書く前でしたから。

入手困難なのが残念。

夢で会いましょう(1981年)

昭和56年11月、冬樹社から刊行されたショートショート作品集です。

糸井重里との共著。

短篇集には未収録の「パン屋襲撃」が収録されています(ただし「パン」と改題されている)。

象工場のハッピーエンド(1983年)

昭和58年12月、CBS・ソニー出版から刊行されたショートショート作品集です。

安西水丸との共著。

波の絵、波の話(1984年)

昭和59年3月、文藝春秋から刊行された写真集です。

写真家・稲越功一との共著による作品集で、稲越功一の写真に、村上さんが短い文章を添えています。

ショート・ショートのような物語のほか、エッセイ、外国の歌の翻訳詞などを楽しむことができます。

気合いの入った小説もいいけれど、こういう片手間みたいな仕事にこそ、村上春樹らしさが現れているような気がします。

1980年代って、こういう短い物語が好まれる時代でもありました(森瑤子とか)。

村上春樹が脇役という珍しい書籍です。

村上朝日堂(1984年)

昭和59年7月、若林出版企画から刊行された処女エッセイ集です。

村上春樹のエッセイ集といえば、なんといっても、安西水丸さんとの共作「村上朝日堂シリーズ」ですよね。

『日刊アルバイトニュース』連載のコラム「シティ・ウォーキン」が中心。

挿し絵担当は安西水丸。

巻末には、村上さんと水丸さんの対談もあります。

付録として、水丸さんのエッセイも収録(村上さんがイラストを描いている)。

羊男のクリスマス(1985年)

昭和60年11月、講談社から刊行された絵本です。

イラスト担当は佐々木マキ。

村上さんは佐々木マキの作品が大好きで、デビュー作『風の歌を聴け』以降、『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』『カンガルー日和』と、自身の書籍のイラストを、佐々木マキさんにお願いしています。

佐々木マキのイラストが、村上春樹という作家のイメージを作ったという部分は、間違いなくあったと思います。

『羊をめぐる冒険』や『ダンス・ダンス・ダンス』で重要な役割を果たしている羊男が主人公の物語です。

映画をめぐる冒険(1985年)

昭和60年12月、講談社から刊行された映画コラム集です。

文芸評論家・川本三郎との共作(この頃はまだ仲が良かった)。

おそらく、川本さんは、初期の村上作品が持つ<傷つきやすい青春の物語>の雰囲気が好きだったんだろうなあと思います。

一緒に本を作るほど仲良しだったのに、1990年代以降は、村上春樹の作品を高く評価することは少なくなってしまいました。

1980年代の村上作品には、確かにそんな魅力があったんですよね。

入手困難。

村上朝日堂の逆襲(1986年)

昭和61年6月、朝日新聞社から刊行されたエッセイ集です。

『週刊朝日』に連載されたコラム「週刊村上朝日堂」を収録。

ビールと豆腐と引越しとヤクルト・スワローズが好きで、蟻ととかげと毛虫とフリオ・イグレシアスが嫌いで、あるときはムーミン・パパに、またあるときはロンメル将軍に思いを馳せる。そんな「村上春樹ワールド」を、ご存じ安西水丸画伯のイラストが彩ります。巻末には文・安西、画・村上と立場を替えた「逆転コラム」付き。これ一冊であなたも春樹&水丸ファミリーの仲間入り!?

ランゲルハンス島の午後(1986年)

昭和61年11月、光文社から刊行された村上春樹と安西水丸との共作によるエッセイ&イラスト集。

女性ファッション誌『CLASSY』に連載されたエッセイ「村上朝日堂画報」を収録。

『CLASSY』誌面では、水丸さんのイラストが大きく掲載されていました。

ちなみに、『クラッシィ』連載時のタイトルは「村上朝日堂画報」でした。

女性向けのファッション雑誌の連載なので、都会的でお洒落な話題を意識していることが特徴。

「ブラームスとフランス料理」とか「ウォークマンのためのレクイエム 」とか「女子高校生の遅刻について」とかタイトルだけでも興味深いものが多いです。

1980年代の雰囲気がたっぷりの、おすすめエッセイ集です!

有名な「どんな髭剃りにも哲学がある(とモームが言った)」は、「哲学としてのオン・ザ・ロック」に登場。

まるで心がゆるんで溶けてしまいそうなくらい気持のよい、1961年の春の日の午後、川岸の芝生に寝ころんで空を眺めていた。川の底の柔らかな砂地を撫でるように流れていく水音をききながら、僕はそっと手をのばして、あの神秘的なランゲルハンス島の岸辺にふれた―。夢あふれるカラフルなイラストと、その隣に気持よさそうに寄り添うハートウォーミングなエッセイでつづる25編。

THE SCRAP 懐かしの一九八〇年代(1987年)

昭和62年2月、文藝春秋から刊行されたエッセイ集です。

『Sports Graphic Number』連載のコラム「スクラップ」を収録。

いわゆる雑文ではなくて、アメリカの雑誌を読んで、気になった記事を膨らませていくという企画でした。

読書者層を意識してか、文化的な話題よりも、「フィッツジェラルドのペニスは本当に小さかったか?」のように、下世話な話題に偏りがちな傾向があったような気がします。

サリンジャーの『ライ麦畑でつまかえて』出版30周年を記念して「エスクァイヤ」に掲載された「熟年を迎えたキャッチャー」という小さな特集記事を取り上げた「一九五一年のキャッチャー」はお勧め。

〈近過去トリップ〉へのいざない。おいしい話いっぱい。世のなかって、けっこう面白いものだ。

日出る国の工場(1988年)

昭和62年4月、平凡社から刊行されたエッセイ集です。

村上春樹のエッセイと安西水丸のイラストで構成。

タイトルに「工場」とあるように、実際に工場を取材して、その所感を綴った内容となっています。

ファッション・ブランド<コム・デ・ギャルソン>についての「思想としての洋服をつくる人々」は、80年代っぽくておすすめ。

テクニクスCD工場を訪ねた「ハイテク・ウォーズ」も80年代という感じですね。

かなり個性的な工場訪問記です。

村上朝日堂はいほー!(1989年)

平成元年5月、文化出版局から刊行されたエッセイ集です。

女性ファッション誌『ハイファッション』の連載コラム「ランダム・トーキング」を収録。

キャッチコピーは「ワンダーワールド・エッセイ」「白日夢の楽しさ…」。

翻訳

アメリカ文学の翻訳家としての活動も有名な村上さんですが、その取組は初期の頃から活発でした。

翻訳は、ある意味で村上春樹らしい作品のひとつだと思います。

村上文学の源流の発見につながるかもしれませんね。

マイ・ロスト・シティー(1981年)

村上春樹初めての翻訳小説集が、スコット・フィッツジェラルドの短篇小説集『マイ・ロスト・シティー』(1981)です。

フィッツジェラルドの短編小説5編とエッセイ1編のほか、村上春樹のエッセイ1編を収録。

エッセイ「フィッツジェラルド体験」は、村上春樹の文学体験を体感する上で、非常に興味深い作品だと思います。

キャッチコピーは「時代がかれを生み、時代がかれを育てた」「20年代アメリカの栄光と悲惨を生きた華麗なるフィッツジェラルドの名品」。

フィッツジェラルド関係では『ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック』(1988)もお勧めですよ。

ぼくが電話をかけている場所(1983年)

1980年代の村上さんが精力的に取り組んでいたのが、短編作家として名高いアメリカの小説家、レイモンド・カーヴァーの作品の翻訳です。

当時、レイモンド・カーヴァーは、日本では未知の作家であり、カーヴァーを日本に初めて紹介したのが村上春樹でもありました。

一種の使命感のようなものが、村上さんにはあったのかもしれませんね。

日本で最初に翻訳出版されたカーヴァーの作品集でもあります。

キャッチコピーは「謎を秘めた現代アメリカ作家レイモンド・カーヴァーの奇妙な味の傑作八篇」。

夜になると鮭は‥‥(1985年)

昭和60年7月、中央公論社から刊行された翻訳集です。

アメリカの小説家レイモンド・カーヴァーの短編小説集。

キャッチコピーは「どうしたというのか、世界が違って見えてきた」.

村上春樹によるインタビューや作家論も収録。

西風号の遭難(1985年)

昭和60年10月、河出書房新社から刊行された翻訳絵本です。

アメリカの児童文学作家、クリス・ヴァン・オールズバーグの児童文学を翻訳しています。

(2024/07/27 06:48:05時点 Amazon調べ-詳細)

熊を放つ(1986年)

昭和61年5月、中央公論社から刊行された翻訳小説です。

アメリカの小説家ジョン・アーヴィングの処女長編となった青春小説。

当時のキャッチコピーは「青春が痛いほど胸を撃つ」。

瑞々しく、痛々しく、優しく、そして未完成な青春を描く。

村上春樹にとって、初めての長編翻訳作品でした。

ワールズ・エンド 世界の果て(1988年)

昭和62年7月、文藝春秋から刊行された翻訳小説です。

アメリカの小説家ポール・セロー短編小説集。

異国にいる人々がモチーフとなっています。

キャッチコピーは「それぞれの世界の果てで人々が対面する”ねじれ”」「いま最もパワフルな作家の九つの短篇」。

(2024/07/26 18:39:18時点 Amazon調べ-詳細)

偉大なるデスリフ(1988年)

昭和62年11月、新潮社から刊行された翻訳小説です。

アメリカの小説家C.D.B. ブライアンの長編小説「偉大なるデスリフ」(1970)を翻訳したもの。

キャッチコピーは「お洒落で哀しい長編恋愛小説」「さよなら、僕たちの『偉大なギャツビイ』」。

作品名は『偉大なるギャツビイ』(フィッツジェラルド)のパロディです。

急行「北極号」(1988年)

昭和62年12月、河出書房新社から刊行された翻訳絵本です。

アメリカの児童文学作家、クリス・ヴァン・オールズバーグの児童文学を翻訳しています。

アメリカ版「銀河鉄道の夜」みたいな、クリスマス・イブの夜の現像的な物語。

オールズバーグにとっては、カルデコット賞を受賞した代表作です。

おじいさんの思い出(1988年)

平成元年3月、文芸春秋から刊行されました。

村上春樹の好きな小説家といって、すぐに思いつくのが、スコット・フィッツジェラルド(「華麗なるギャツビー」)とレイモンド・チャンドラー(「長いお別れ」)とトルーマン・カポーティ(「ティファニーで朝食を」)の3人です。

『おじいさんの思い出』(1988)は、トルーマン・カポーティの短篇小説を翻訳して、一冊の書籍にした作品。

短篇小説ではありますが、山本容子さんの銅版画を収録するなど美しい装幀で人気で、村上ファンのみならず非常に評価が高いみたいです。

『あるクリスマス』(1989)も同シリーズの作品なので、御一緒にどうぞ。

あるクリスマス(1989年)

平成3年12月、文芸春秋から刊行された、トルーマン・カポーティの短編小説です。

『おじいさんの思い出』シリーズの2作目で、山本容子さんの美しいエッチングを楽しむことができます。

カポーティ最晩年の作品です。

同シリーズ『クリスマスの思い出』(1990)も。

1980年代の村上春樹の魅力とは?

さて、それでは、1980年代の村上春樹の魅力とは、いったい何だったんでしょうか。

ひと言でいうと、1980年代において、村上春樹の作品はとてもクールだったということです。

村上春樹の作品名を言えることや、村上春樹の本を持っていること、さらには、村上春樹の小説のフレーズを引用することさえも、1980年代的世界においては「クールだ」と言われました。

1980年代的世界における村上春樹の本質は、「周囲に流されない自分自身を持っている」ということ。

「あなたって、ちょっと変わっているわね」と女の子に言われることこそが、当時の男の子にとって最高にクールな勲章だったのです(現実にこういう生き方をすることはすごく難しいしツラい)。

小説の主人公は、大体において独身であり、東京という現代的な大都会で暮らし、大きな組織(会社)に属することなく、スタン・ゲッツのクールジャズを口笛で吹きながら、自分の時間を自由に使い、気ままに女の子とセックスをします。

ストーリーがファンタジーというよりも、物語の設定そのものが大きなファンタジーでした。

当時の若者は、そんな村上春樹的ファンタジーに酔いしれて、夢のような村上春樹的世界に遊ぶことで自分自身を癒していたのです。やれやれ。

やがて、時代は変わり、村上春樹の小説は「都会的」とか「クール」とかいう言葉を離れて、より文学的な意味において高い評価を得るようになりました。

今、村上春樹の小説を「都会派小説」とか「クールでカッコいい小説」とかいう言葉で表現したら、きっと嫌がられると思います。

だけど、1980年代的世界における村上春樹なんて、そんなものだったんですよね、ほんと。

そして、そんなクールな村上春樹的ライフスタイルこそが、あの頃の村上春樹の大いなる魅力だったのです。

まとめ

ということで、以上、今回は、1980年代の村上春樹さんの作品をご紹介しました。

ここで僕が言いたいことは「僕は1980年代の村上春樹が好きだ」ということです(『風の歌を聴け』的に言うと)。

あの頃、村上さんはまだ30代で、作家としてデビューしてから10年以内という<若手作家>の時期でもありました。

未曽有の好景気を迎える中、世の中はざわついていて、新しいカルチャーが次々と登場してくる激動の時代。

1980年代の村上春樹作品を読むと、あの時代の空気感がリアルに感じられるんですよね。

当時を知っている人は懐かしい気持ちで、当時を知らない人は新鮮な気持ちで、1980年代の村上春樹作品を楽しんでみてはいかがでしょうか。

003-150x150.jpg)